8月22日 晓浏从南宁出发前往东兰

一路上拍了些照片

回来后将其分为《走进东兰》与《红色东兰》两组帖子

供各位贝侬欣赏、点评

所拍照片的版权归《壮族在线》所有,转载请务必注明出处!

武鸣双桥一景

武鸣街景

马山金伦洞附近

马山金伦洞附近

金伦洞对面山

金伦洞对面山

金伦洞入口

金伦洞入口

马山街景

马山街景

马山街景

马山街景

县中心的大楼

县中心的大楼 马山与都安交界的红水河

马山与都安交界的红水河

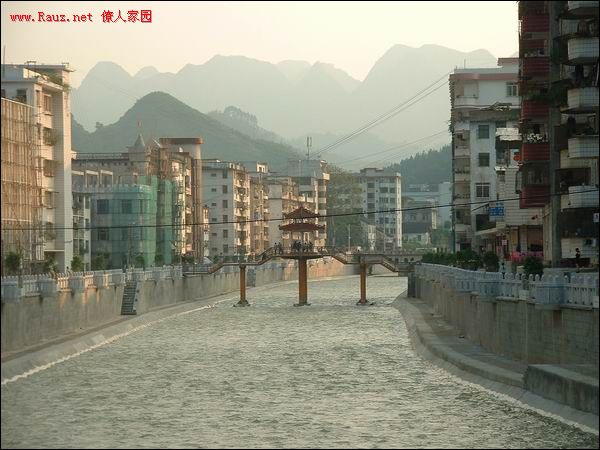

都安澄江

都安澄江

都安一景

都安一景

都安汽车站

都安汽车站

都安下坳

都安下坳

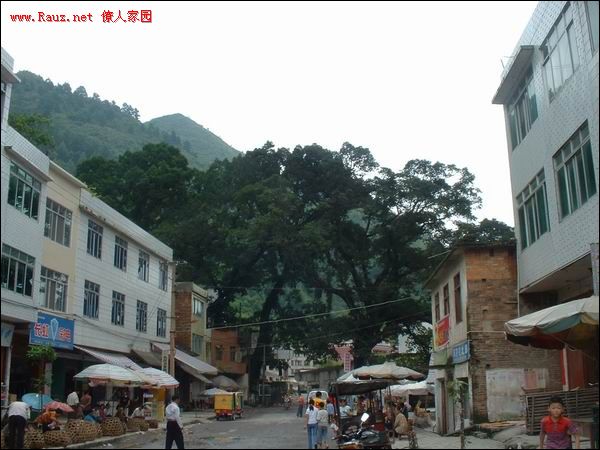

东兰九圩

东兰九圩

刚过东兰境的红水河

刚过东兰境的红水河

桥

桥

拉勿桥

拉勿桥

东兰一景

东兰一景

东兰县三石中学

东兰县三石中学

校园一景

校园一景

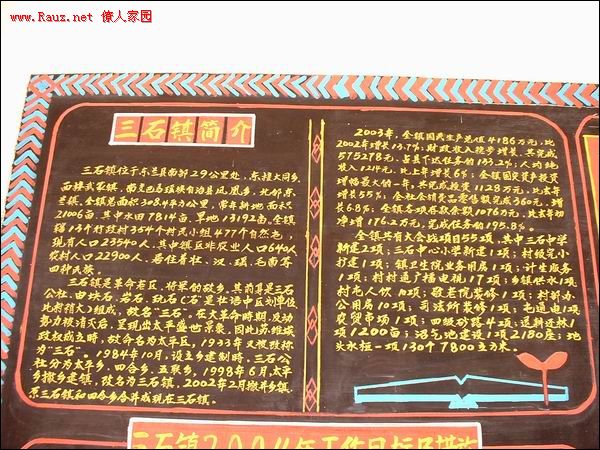

三石简介

三石简介

三石镇简介

三石镇位于东兰县南部29公里处,东接大同乡,西接武篆镇,南交巴马瑶族自治县凤凰乡,北邻东兰镇,全镇总面积308.4平方公里,常年耕地面积21006亩,其中水田7814亩,旱地13192亩。全镇辖13个行政村354个村民小组477个自然屯,现有人口23540人,其中镇区非农业人口640人,农村人口22900人,居住着壮、汉、瑶、毛南等四种民族。

三石镇是革命老区,将军的故乡,其前身是三石公社,由块石、岩石、玩石(“石”是壮语中区划单位,比村稍大)组成,故名“三石”。在大革命时期,反动势力被消灭后,呈现出太平盛世景象,因此苏维埃政权成立时,故命名为太平区,1933年又被改称为“三石”。1984年10月,设立乡建制时,三石公社分为太平乡,四合乡、五联乡,1998年6月,太平乡撤乡建镇,改名为三石镇,2002年2月撤并乡镇,原三石镇和四合并成现在三石镇……

朝阳散金光,壮乡展新颜

朝阳散金光,壮乡展新颜

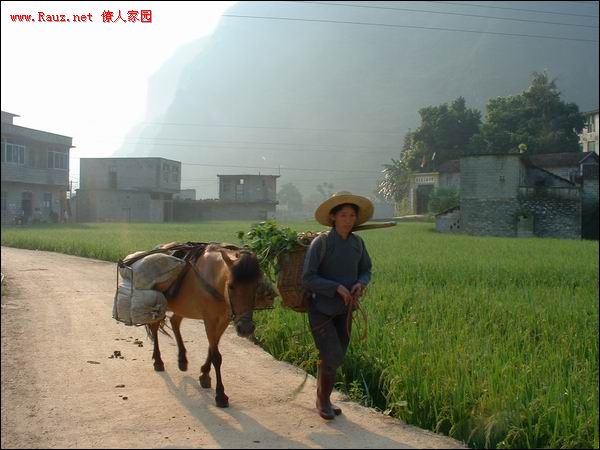

驮货赶圩

驮货赶圩

镇上交易(那位买东西的妇人草帽上印有“南宁”二字)

镇上交易(那位买东西的妇人草帽上印有“南宁”二字)

壮族老妪在集市

壮族老妪在集市 东兰县三石镇公平村板公屯的古榕树

东兰县三石镇公平村板公屯的古榕树

村头溪流的鸭群

村头溪流的鸭群

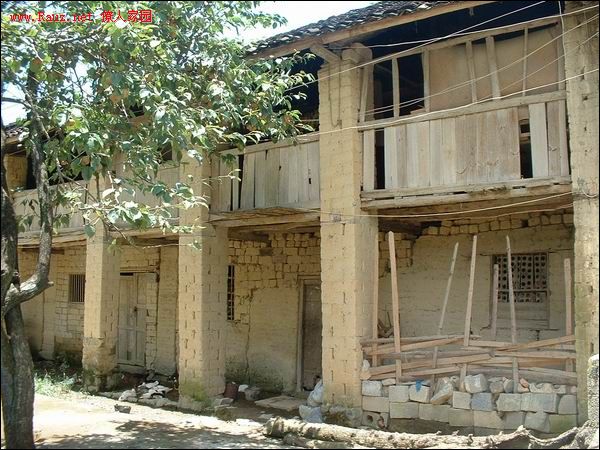

壮家老房子

壮家老房子

进入农户家中长谈

进入农户家中长谈

村民家中的影碟机正播放山歌

村民家中的影碟机正播放山歌

米椿 脚碓

米椿 脚碓

壮家玉米

壮家玉米

田间劳作

田间劳作

深入田间 帮助同胞干农活

深入田间 帮助同胞干农活

(本贴完)

更正一下,开头的时间打错了,实为7月22日,

怎么会忘了现在的日期,晕~~~

夏收季节呼吸稻香。。。。。

说得可真诗意浪漫!你去试一下就知道了,保证你不想说这样的话。那稻田还是湿地,踩进去烂泥可没到小腿肚,走起路来身子晃来晃去,只能慢慢走。收割的时候更辛苦了,真正是面朝黄土背朝天,汗滴禾下土。

想当年每到收割季节,我家就会全家总动员,一般前一天晚上家里会开动员大会,说清今年的耕种情况,再定下任务和时间,然后宣布各自的分工。第二天凌晨五点就要起床,迷迷糊糊地换上工作服,再胡乱吃一碗粥,牛车已经备好了。走在田间的小路上,露水还没消退,打在裤脚上,一下子裤腿就全被打湿了。草丛里不知名的虫子还在热闹地叫着,偶尔会有几声鸟叫。路边的田里已经有农人在干活,见到我们就直起腰来大声地招呼,随口再聊聊今年的收成。到了田里,天边开始有点光亮,于是我们就放下各自的担子,挽起裤脚下田劳作了。一块三分田一般要在11点以前做完,不然太阳越来越大,人也越来越疲劳,容易中暑和暴晒脱皮。

母亲在农活上是一把手,干活麻利。每年我们都是听他指挥,包括父亲。她既心疼我们,每次总是准备很多食物,饭菜、水果、饮料,甚至包扎伤口的药和纱布。又不肯放纵我们,让我们在家偷懒懈怠,就算我们是生手,她也要赶我们下田去锻炼锻炼,其实大半的农活是她一个人完成的。我们很尊敬她,也乖巧地做着自己的那份活,就算累得直不起腰也不轻易吭一声。偶尔顺势在田埂上坐一会,但是看到母亲弯身劳作的身影,心里就会过意不去,赶紧起来继续挥动镰刀。

父亲说过很多次,要母亲放弃田里的活,说她是找罪受。其实我们家都随父亲转了非农业户口,不过队里一直没有把我们家的田地收回去。母亲总觉得可惜,不肯荒了那些田地,每年都要种水稻、玉米、花生、木薯之类的农作物。父亲开玩笑地威胁过她好几次,说再种的话就让她一个人去收,我们都不帮忙了。母亲仍是很固执地下田,说她干活惯了,见不得那些荒废的田,心疼。父亲只好又是买化肥,又是借牛去犁田,还会在去局里开会的路上,拐到自留地,给母亲带些水果或冰镇饮料。

看到照片,想起了这些往事,忍不住写了出来。有些跑题了,真不好意思。

夏收季节呼吸稻香。。。。。

说得可真诗意浪漫!你去试一下就知道了,保证你不想说这样的话。那稻田还是湿地,踩进去烂泥可没到小腿肚,走起路来身子晃来晃去,只能慢慢走。收割的时候更辛苦了,真正是面朝黄土背朝天,汗滴禾下土。

^……看到照片,想起了这些往事,忍不住写了出来。有些跑题了,真不好意思。

呵呵。我们那里的水田没有这么夸张,没有这么深的烂泥,顶多把脚踝给淹没了。当然,也有烂泥特别深的田,那种田通常是靠近泉水口的水田,或者是积肥特别多的田,那种田叫 naz……(我忘记了,等我打电话回家问)。

可能是我们那里夏天也没有这么热的原因吧,一般来说中午、下午也可以收割哦,当然热的时候也是汗流浃背的。不过你写的这些往事真有趣,也勾起了我许多回忆。

| 欢迎光临 僚人家园 (http://bbs.rauz.net.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |